こんにちは!好奇心おばけのかわそん(@KKohey4)です!

このような意見に答えます。

本記事を読むメリット

- 全大学生が読んでおくべき、本を厳選します。

- 読むと、どういう変化が起きるのか、紹介します。

この記事を書いている僕は、大学4回生。

大学に入ってから、かなりの本に出会ってきました。

今では、月に10冊をこえることも。

そこで、大量の本を読んできた中でも、特に『大学生』のうちに読んでおくべき本を厳選して紹介します。

『読んで損しない』って断言できるので、ぜひどうぞ(`・ω・´)ゞ

※良書を見つけるたびに、更新します。

一回生の方へ

一回生の方には

・大学での頭の切り替え

この2つに特化して、紹介します。

というのは、大学生活は、まじですぐに終わります。

ぼんやりするのは、もったいない。

ドキドキワクワクしつつ、成長もできる大学生活を始めましょう。(`・ω・´)ゞ

[考え方]「すぐやる人」と「やれない人」の習慣(塚本 亮)

行動のハードルを下げる本です。

自由な大学生活、挑戦しないと、もったいない。

バイトとサークルばかりやって、『何も残らない』。

これふつうに、起きます。笑

この記事の読者さんには、こうなって欲しくありません。

失敗できるのが、僕たちの特権です。(`・ω・´)ゞ

✔️変化:挑戦が怖くなくなりました。

この本で、気楽に挑戦ができるようになりました。

、、、考えてみると、当たり前ですが、失敗したら何を失うのか。

プライド?←ムダそのものです

お金?←取り返せます

ぶっちゃけ、大した事ないです。

例えば僕は、

→エンジニアバイトに申し込む

→スキル不足でクビ

→スキル上げて、時給4000円に

みたいな感じ。

この本で、『行動を早くする』、さらに、『失敗』へのマインドも変わりますよ。

[考え方]知の体力(永田 和宏)

『大学』と『高校まで』を、はっきりと切り分ける本です。

気づいていない人が多いのですが、、、

大学を高校までの延長と考えていると、社会に入ってからズッコケます。

大学から:「言われてないことも、考えて行動」

上記の通り。

そして、社会で評価されるのは

「言われてないことも、考えて行動」

こっちです。

社会で落ちこぼれたくないなら、マインドチェンジは必須。

✔️変化:「生徒」から卒業しました

大学に入って、この本に出会ってから、びっくりしました。

周りに「生徒」がどんなに多いか。

大学生なのに、「学生」じゃない。

「従う」のは高校生まで、「学ぶ」のは、また別の話です。

だから、テストのための勉強はやめました。

こうすると、下記のクセがつきます。

「大学生」になって、将来、社会で沈みたくないなら、絶対読むべき一冊です。

[生き方]嫌われる勇気(岸見一郎/古賀史健)

「他人の目」を気にしすぎる、不毛さがわかる本です。

「全ての悩みは対人関係の悩みである」

「我々は、他者の期待を満たすために生きているのではない」

こんなことを主張する「哲学者」と、

ひねくれた「青年」の会話形式で、進んでいきます。

反発しながらも、もっともらしい言葉で、丸め込まれそうになる。。。

でも、考えてみると、筋が通ってる。

重なるところ、ありませんか?

そして、純粋に面白い。良書です。(`・ω・´)ゞ

✔️変化:挑戦のハードルがさらに下がりました。

この本で、挑戦がもっとしやすくなりました。

『もっと』というのは、さっきの「すぐやる人」と「やれない人」の習慣と合わせて読んだからですね。

→環境を整えよう

→失敗しても、落ち込む必要なし

こんな、考え方のフローができました。

、、、ちょっとぼんやりしていますが、これが一番正確な表現です。

読んでみるとわかります。

やっぱり、2年連続ベストセラー、ドラマ化、135万部はダテじゃありませんよ。

[哲学]武器になる哲学(山口 周)

考え方の幅が、グッと広がる一冊です。

題材は「哲学」。

、、、役に立たないって思われる学問の1つですね。

この本では哲学を『分割』しまして、役に立つところを抽出しています。

具体的には、下記の通り。

「how/whatの問い」

上記の通り。

じゃあ、「視野が広がってよかったこと」はあるのか。

説明します。

✔️変化:世の中の「流れ」に説明をつけられるようになった

この本で、目の前で何が起こっているのか、ちょっとわかるようになりました。

例えば、人に何かをお願いするとき。

人が、動いてくれない。。。」

っていうことが起きます。

結論は、「論理だけでは人は動かないから」

必要なのは、『論理+倫理+情熱』でして、自分が欠けている部分が見えます。

文章も、めちゃ読みやすくて、サクサク進めます。(`・ω・´)ゞ

二回生の方へ

二回生の方には

・お金の知識

この2つに特化して、紹介します。

というのは、大学生活、早くも半分。

そろそろ卒業後に、どうしたいかを考えてもいいのではないかな?と思ったからです。

AIとかの位置付け、一生付き合っていくお金

ちょっと考えてみましょう。

[お金]金持ち父さん 貧乏父さん(ロバート キヨサキ)

読んだこと、ありますかね?

『お金』の、レジェンドブックですね。

実は、動画にもなっています↓

ざっくり、内容は下記の通り。

| 貧乏父さん | 金持ち父さん |

| お金のために働け | お金に働かせる |

| そんなものを買うお金はない | どうすれば買えるのか考える |

| 学問を勉強する | お金の勉強をする |

お金の見方が、間違いなく、ガラッと変わります。

✔️変化:ブログを始めた

実は、僕がこのブログを始めたのは、この本の影響が少なからずあります。

というのは、ブログって、本の中で紹介されてる『資産』に当たるものなんですよね。

負債=お金が出ていくもの

本では、「資産」をもつことが、どんなに大事かが説明されています。

世界中で10年以上も愛読されているだけの、価値はありますよ(`・ω・´)ゞ

[お金]日本人のためのお金の増やし方大全

金持ち父さん 貧乏父さんとセットで読むと、効果的な一冊です。

ロバート・キヨサキ(金持ち父さんの著者)も、オススメしています。

ぶっちゃけ、仕事を『選ぶ』時代は終わりました。

『複数の収入源』を持つことが、金銭的にも、メンタル的にも、豊かになれる時代です。

じゃあ、どうやってお金を増やせばいいのか。

その方法が解説されています。

この本で、『どうやって資産を作るか』がわかります(`・ω・´)ゞ

[生き方]AIvs教科書が読めない子どもたち(新井 紀子)

AIの本質がわかる本です。

「小学校に入学した子供たちの65%は、大学卒業時に今は存在していない職業に就く」

「2045年にシンギュラリティ(到来)が到来する」

こういう話、聞いたことありますかね?

でも、、、結構的外れのものも多いです。

※ちなみに、著者は、東ロボくんプロジェクトを主催した、新井さんでして

話の信頼性は、かなり高いです。

[生き方]人工知能は人間を超えるか(松尾豊)

人工知能学会の第一人者、松尾豊先生の一冊です.

人工知能は人類を滅ぼすのか? と言う疑問に答える事から始まり、

人工知能とはそもそも何なのか・人工知能発展の歴史と続いていきます.

この部分を読むだけで、

「自分が知ったつもり」の部分が浮き彫りになってくるのも大きいですよ.

さらに、機械学習とディープラーニングの違いについても書いてくれています.

やや技術的観点ながらも、僕たちのような一般人にもわかるように書いてくれていので助かりました.

そして個人的には最大の山場だと思っている箇所についてもご紹介しますね!

二大パート・「ディープラーニングの先にあるもの」と「変わりゆく世界」というパートです.

このパートでは、

専門家からみた世界の未来が書かれています.

この変化が激しい世界で生き残る能力を持った人材とは誰なのか

逆に淘汰されてしまう人は誰なのか

ここまで踏み込んでいる本なので、

これから社会を担っていく学生からビジネスマンまで必読の一冊です.

三回生の方へ

大学生活も後半に入り、そろそろ将来について真剣に考え始める時ですよね.

でも「自分は本当に何をしたいのか」「今の自分に何ができるのか」がわからず、漠然とした不安を持っている方も多いのでは.

個人的にこれは、大学の間に見つかることの方が珍しい一生の疑問だと思っているので、そんなに焦る事はないと考えてます.

そこで三回生のうちには、「どの分野に行ったとしても必ず要求される能力」を身につけておくのがベストかなと!

[考え方]人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている(ふろむだ)

タイトルは衝撃的だと思いますが、これは人を騙すノウハウ本ではありません.

実は僕たちは誰一人として公平に判断はできていないんですよね.

・・・そんな事ない! と思いますか??

僕は思いました笑

でも実際周りには

「大した事言っていないのに、なぜか説得力がある」人、いると思います.

そんな人が備えている能力をこの本では「錯覚資産」と呼んでいて、

これを使いこなす・増やす方法について解説しています.

「錯覚資産」がある人は、実力がない状態でも高く評価されるので、逆説的ですが成長できる環境に身を置くことができるようになります.

一方で「実力があれば結果はついてくる」と信じて錯覚資産が乏しい人は、そもそもその能力に気づかれないことも多いんですね.

前者のように周りの人にいい影響を与えながら、成長し続けたい.

自分は他人の錯覚資産に気づきたい.

方はめちゃオススメできます.

[スキルの本]ドリルを売るには穴を売れ(佐藤義典)

タイトルは意味わからないですよね笑

実はこの本はマーケティングの入門書です.

この本の中では

「マーケティングとは、顧客にとっての価値に関連するすべてのことであり、作る人、売る人すべてを含んだ全社員の仕事」と定義されているのですが、

なぜ僕たちはマーケティングについて知っておいた方がいいのでしょうか?

というのは僕たちは必ずエンジニアであったり、営業であったり、

何らかの形で「顧客への価値提供」というマーケティングに関わるんですよね.

その際に意識すべき「4つの理論」を守れていない主人公、

「売多真子」が奮闘する様子を通じて、楽しく学ぶ事ができます.

あたふたする様子であったり、周りと衝突する様子はとても他人事とは思えません.

ここまで取っつきやすい入門書は珍しいかなと思います!

[生き方]どこでも誰とでも働ける(尾原 和啓)

「どこでも誰とでも働ける」って理想ですよね!

日本だけではなく海外でも、気の合う仲間と巡り合って働ける、そんな人生を送る事って本当にできるんでしょうか?

本書の著者、尾原和啓さんはマッキンゼー・Google・リクルートなどの名だたる企業を12回も転職した経歴があります.

この本の中ではそんな小原さんが感じ取った、これからの情報社会を生き抜く方法論について書かれているんですが、これがかなり新鮮なんですよね.

特に「自分が知っている有益な情報は秘密にする」、「PDCAを意識している人」などは一回読んでみると目から鱗だと思います!

しっかりとした実績に基づいて、このような

「どんな職場にいても、周囲から評価される人物になる」ための考え方・方法を教えてくれる本って貴重だと思ってます.

僕がTwitterとブログを通じて情報発信を始めたのもこの本の影響が少なからずありますし、何回も読み直している大切な一冊です.

四回生の方へ

いよいよ大学生活最後ということで、卒業研究や就職活動で忙しくなると思います.

今まで身につけてきた考え方やリテラシーを確認する事はもちろんですが、読書でリフレッシュしたり、人の痛み・喜びを感じる事も大事だなって思います.

そこで忙しさに逆行するように、心が揺さぶられる小説を読んでみるのもいいですね!

[小説]白夜行(東野圭吾)

堀北真希さん主演で映画化されたので、見た事・読んだ事のある方もいらっしゃると思います!

映画を見た事がある方も、小説は主人公雪穂の描かれ方がかなり違うので面白いですよ.

殺人を巡って繰り広げられる心を失った雪穂と亮司のやりとりを読んでいると、

「自分の常識が通用するかわからない」という不思議な感覚に襲われます.

雪穂と亮司の間にあるものは愛なのか、絆なのか、友情なのか・・・

ここではあらすじについては述べませんが、

僕が読んだ中ではぶっちぎりで最高のミステリー小説です!

この本は文庫本でも800ページ越えの超大作なのですが、「長いなあ」と感じるまでもなく物語に引き込まれてしまうんですよね笑

身の回りにはなかなか居ない冷静以上、サイコパス未満の人間を体験できるすごく面白い本です!

[小説]ノルウェイの森(村上春樹)

「村上春樹さんの本は読んだことないけど、興味ある」という人にはまずこの本をオススメします!

僕はいろんな小説を読んできましたが、この本ほど残虐で美しい愛の物語は初めてでした.

主人公のワタナベ、親友のキヅキ、キヅキの恋人直子.

この3人の気持ちが複雑に絡み合った、読んでいて自然と引き込まれる作品です.

この作風に対して過去には「薄っぺらい」と批判された事もあったのですが、

僕は読むたびに印象が変わるし、ウルっときます.

セリフも痛烈で印象に残るし、ある種の共感も感じます.

個人的には村上春樹さんの主人公を通じた

「傷ついた心を癒すことは誰にもできず、傷が癒えても次にくるもっと大きな悲しみには太刀打ちできない」

という言葉がすごく響くんですよね.

感情をガンガンに揺さぶられたい方はぜひ読んでみては!

はじめに

本屋さんの中で新しい本との出会いを探すように、

思いがけない本との出会いを楽しみたいと思っている方にはAmazon Kindle Unlimitedをオススメします.

月額120円で和書12万冊、洋書120万冊が読み放題になるAmazonのサービスなのですが、

何を読もうかな? と迷う必要がないのはありがたいです.

というのは気になった本があるなら読んどけばいいだけなんですよね.

月に2,3冊本を購入している方は確実に元が取れるので、こちらのサービスもオススメです.

まとめ

いかがだったでしょうか??

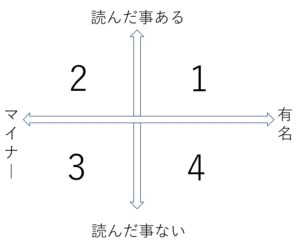

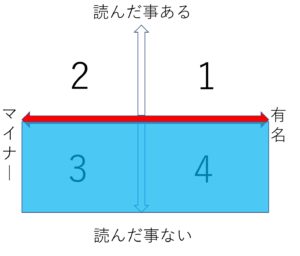

みなさんが、この5冊の本を次のマトリックスで分類してみるとどこに入るでしょうか?

特にこの部分

に入った本が1冊でもあるなら、この出会いをきっかけにぜひ読んでみて下さい.

その本中の一節が、人生をガラッと変えてくれる事もありますよ!

ここまでお読み頂きありがとうございました!

ご意見・ご感想などありましたらお気軽にかわそん(@KKohey4)

にDM頂くか、下記のフォームにてお気軽にご連絡くださいね!

では!

できれば、それぞれの本をサクッと説明してくれると、なお、ありがたいです。」